“牡丹九子”的故事(二)| 芳兰葳蕤

大花黄牡丹——牡丹“长子”

P. ludlowii (Stern & G. Taylor) D. Y. Hong

英国人F. Ludlow, G. Sherriff 和G. Taylor 三人分别于1936年4月28日、1938年5月28日、10月22日在西藏雅鲁藏布红河谷的米林、隆子一带采集了三号(1376、4540、6392)带种子的标本,保存在英国自然博物馆(BM),用种子繁殖的大花黄牡丹如今种在英国自然博物馆大门口。1951年,通过鉴定这些标本,F. C. Stern和G. Taylor根据花的颜色将其作为黄牡丹(现在属于滇牡丹)的一个变种 (P. lutea var. ludlowii Stern & G. Taylor) 发表在学术期刊Journal of the Royal Horticultural Society上。

洪德元院士根据在西藏地区的野外观察,发现该植物心皮数、根的形态、蓇葖果大而下垂、叶片分裂等表型性状与滇牡丹分明有别,于1997年在学术期刊 Novon上将其作为一个新种大花黄牡丹P. ludlowii (Stern & G. Taylor) D. Y. Hong发表,得到同行的广泛认可。洪德元院士团队后续的研究发现大花黄牡丹是起源最早的牡丹野生种之一,作为牡丹的长子,一直留在了泛喜马拉雅地区。

大花黄牡丹仅分布于西藏的米林、隆子一带,处于易危(VU)等级。

大花黄牡丹

大花黄牡丹--心皮

大花黄牡丹--蓇葖果

英国自然博物馆门口的大花黄牡丹(2016年)

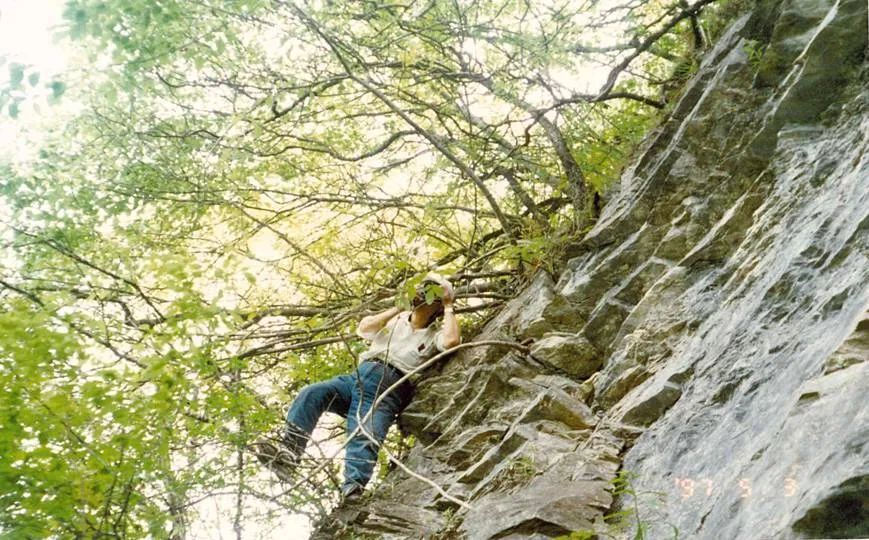

大花黄牡丹的科学考察(洪德元,2006年)

紫斑牡丹——为国色点“痣”

P. rockii (S. G. Haw & L. A. Lauener) T. Hong & J. J. Li ex D. Y. Hong

约1914年,Farrer's在甘肃武都一个寺庙附近发现白色花瓣基部具有紫斑的牡丹植株,采集标本后当时未命名。王文采院士在1972年出版的中文图书《中国高等植物图鉴》中对野生的紫斑牡丹作了正确的形态描述,但用的拉丁学名却是P. papaveracea Andr.(1807),那是栽培品种用的学名,应当划入杂交栽培种P. × suffruticosa之中。后来,S. G. Haw和L. A. Lauener见到了Farrer's采集的标本,于1990年将其命名为P. suffruticosa Andr. subsp. rockii S. G. Haw & L. A. Lauener发表在学术期刊Edinbugh Journal of Botany上。在此之前,国际上所有命名的具有紫斑的牡丹都是以栽培品种而非野生种为依据。

紫斑牡丹是牡丹九子中分布范围第二广泛的野生种,也是形成我国传统栽培品种的第二“主力”。因地理环境差异,紫斑牡丹虽主要是白色的,但也有粉色、红色的少量个体,在叶裂片等形态性状上也差异明显。洪德元院士团队根据地理分布的密切程度、“斑”的稳定度和小叶等形态性状变化的连续性,将不同区域紫斑牡丹的分化类群作为亚种处理。后来的谱系基因组分析支持了这一结果,其分化并没有达到物种一级。相关研究成果发表在学术期刊《植物分类学报》(Acta Phytotaxonomica Sinica)上。

紫斑牡丹曾经分布于陕西、甘肃东部、四川东北部、湖北西部、河南西南部等地,但由于人类活动的影响,目前已经处于濒危(EN)等级。

紫斑牡丹

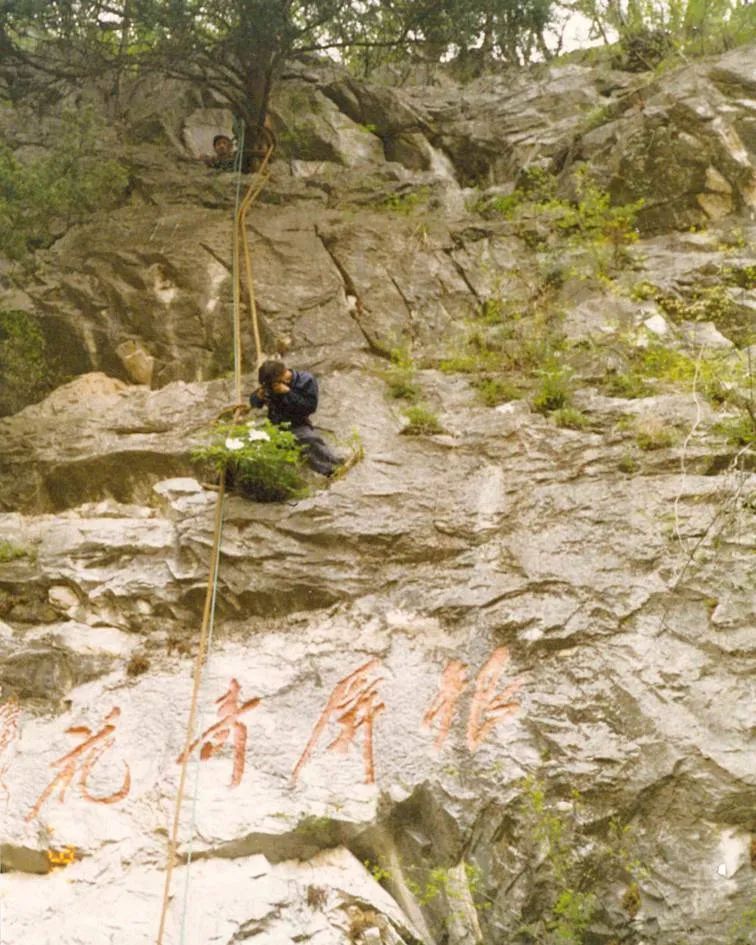

紫斑牡丹的科学考察(1997年)

凤丹——银屏奇花

P. ostii T. Hong & J. X. Zhang

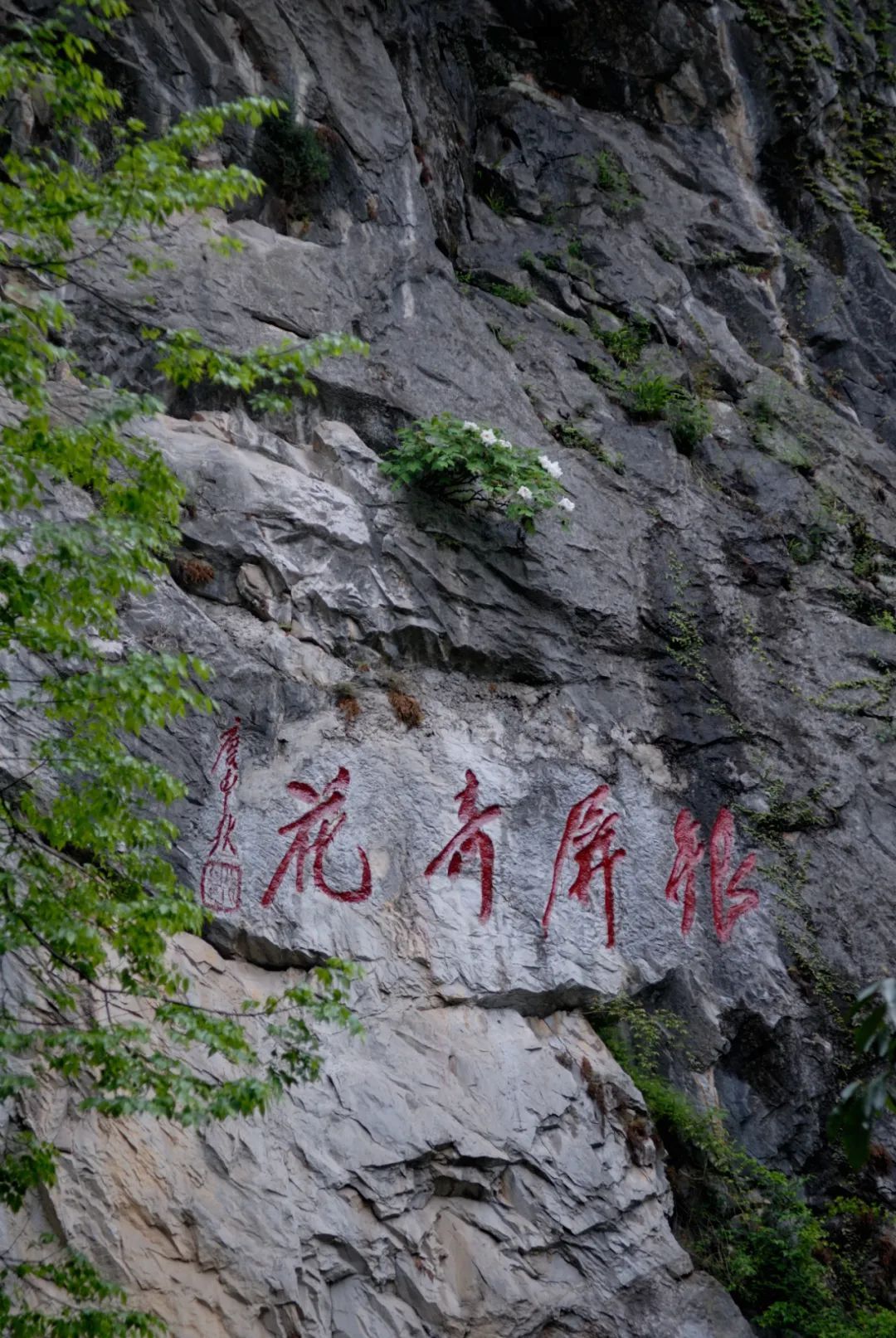

安徽巢湖的银屏山悬崖峭壁上生长着一株开白花的牡丹,据巢湖县志记载,北宋时来观此花的游客云集,据此推算该花年龄已逾千岁。据洪德元院士团队鉴定,该牡丹是凤丹(P. ostii)。凤丹是传统中药材丹皮的主要来源,曾在多地有野生分布,但由于长期的人为采挖,野外已难觅其踪迹,现在各地药材生产使用的“凤丹”都是人工引种驯化后凤丹的栽培后代。

1992年,洪涛和张家勋依据从河南嵩县杨山引入郑州航空工业管理学院栽植的牡丹,发表了一个新种——杨山牡丹(P. ostii T. Hong & J. X. Zhang)。洪德元院士团队两次(1994年和1997年)到嵩县杨山寻找野生的“杨山牡丹”,均无所获,只发现一些曾经种植、但已荒芜的栽培牡丹。1998年,洪德元院士团队在河南卢氏县考察时,通过当地的老农民采集到几份野生“杨山牡丹”的标本。

1998年,洪德元院士团队根据来自安徽巢湖银屏山悬崖上那株牡丹的标本(9701),在《植物分类学报》(Acta Phytotaxonomica Sinica)上发表了一个新亚种——银屏牡丹(P. suffruticosa Andrews subsp. yinpingmudan Hong, K. Y. Pan & Z. W. Xie)。不仅如此,还把采自河南嵩山县木植街乡的一份也具9片小叶的标本(H97010)鉴定在该亚种之下。

1999年,洪德元院士修订了“杨山牡丹”的命名,因为按照洪涛和张家勋的描述和图(洪涛采集的P. ostii的模式标本905010未存入他所在单位的标本馆),P. ostii就是依据自古以来栽培作为药用丹皮来源的凤丹描述的,再取新的中文名称“杨山牡丹”容易引起混乱,因此,洪德元院士主张沿用凤丹作为P. ostii的中文名。

2004年,洪德元院士团队利用核基因GPAT和Adh进行分析,结果显示,安徽巢湖银屏山的牡丹(9701)与凤丹P. ostii合在一起。2006年,洪德元院士又获得银屏山悬崖上那株牡丹的高分辨率照片,显示下部叶的叶片有13片小叶,而不是原初标本上的9片。因此,2007年,洪德元院士团队在《植物分类学报》(Acta Phytotaxonomica Sinica)上发表文章纠正了错误,把银屏牡丹作了凤丹的异名,河南嵩县的那一份标本H97010被鉴定为一个新种“中原牡丹”。

2000年,洪德元院士团队再到河南企图考察野生的凤丹,但当年采到野生凤丹的老乡已经中风,其他人在附近的山上认真寻找,一直未果;别处也一直无野生凤丹分布的报道。因此,目前野生凤丹可能就剩银屏山上的那一株,处于极危(CR)等级。

经引种栽培的凤丹

银屏奇花

凤丹的科学考察(1998年)

未完待续

图 | 潘开玉

审核 | 洪德元